如果單純地使用二分論來探討或者研究中國文化,這無疑是過於簡單和粗暴的。但是如果忽略這種二分,假裝它不存在,也無形中是一種對於傳統定義的一種屈服。當然,我所謂的二分和《應激之機》討論的二分或許相距甚遠。策展人試圖從現實和觀念兩個角度來批判中國歷史,從而引入身體和精神相互排斥和依存的關係。進而延伸到東方和西方,現代和傳統,理性和非理性以及「知識人」和「群氓」之間的關係比較。並且由此批評了中國的歷史進程是「從外部注入活力以改變現狀的腳本」的必然失敗導致了「自我認同中永恆的‘不成熟狀態’」。

或許引用中國曾經的氣功熱潮,來刻畫在文革結束後時代巨變帶給中國普通人生活的影響,是一個非常有趣的選擇。被共產主義衝擊了十來年之後,氣功無疑是一個貌似可以達到身形合一且可以被一般人所控制的行為方式。和共產主義或者別的任何宗教信仰不同的是,氣功看似並不需要「認同」。在我看來,這正是對於既有意識形態的反抗和人們希望擺脫落後思潮而產生的具體的行為體現。所以可以理解為這確實是一種「應激」。但策展人卻將這股風潮的總結為身體主權行為的不可控性,抑或是身體主權性超越了精神預期的意外,認為它們「蘊藏在意外形態之內」。從某種程度上說,似乎不是練功者自己的決定最終才是「壓垮駱駝」的最後一根稻草一樣,也如同邪教的受害者最終逃離的選擇都是自己的決定一樣,似乎是與策展人認定的中式的身體觀超越了「身體受控於精神」這一理論背道而馳。

劉韡的《風景》很明確的被稱作替代方案。可能的原作叫做鐵路與火車。可能現在除了藝術家本人以外,也沒有人真正意義上知道原作究竟是什麼。《風景》的用意很顯然不是文化符號。若這是一個在2020年代才創作的作品,那麼其背後所賦予的,必然又是別的生命力。但在2004年這樣的中國文化藝術創作環境相對開放,互聯網審查機制也尚不存在的年代來說,作品本身更多的是為了試探所謂權力底限而生的。因此從某種層面上來說,《風景》本身就是一種身體自然的反應。當某種選擇被否定後,那麼身體就會進行調試以達到相同或者類似的目的。這不正是身體主權的理性化選擇嗎?不正是身體與精神(或者是權力與意志)相互鬥爭過程的真實寫照嗎?又怎麼樣就稱得上是對「歷史力量的重新部署」呢?

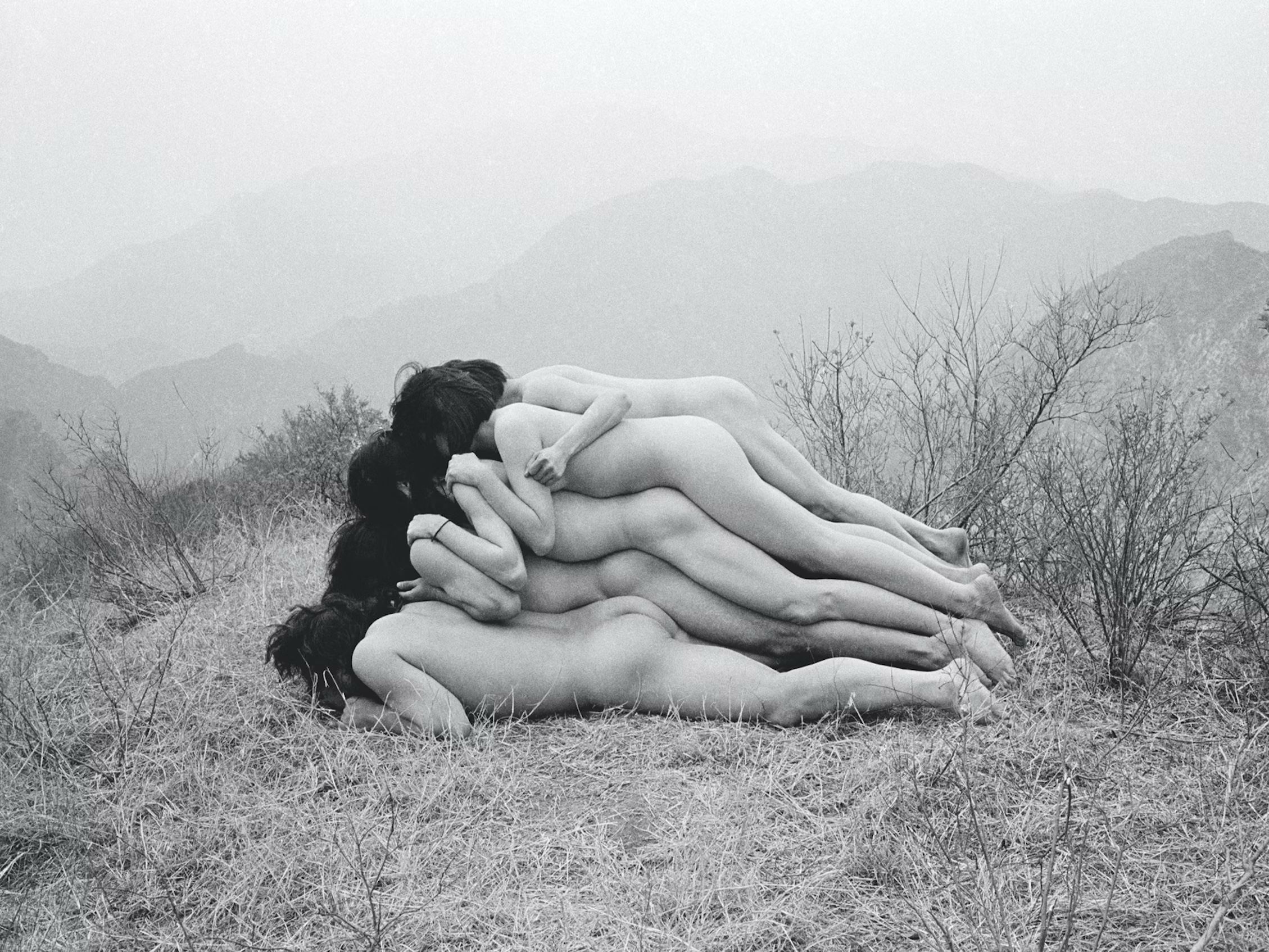

如果說真正意義上完全相信身體,大概只有馬六明的作品《為無名山增高一米》了。作品簡單明瞭,藝術家們按照裸體體重順序先後出場依次疊高,量到1米後就停止。在這個過程中,對於彼此身體的信任和對於彼此精神的信任達到了高度的統一。當然,這並不代表策展人的理解在這裡就得到了證明。首先,這種統一不是策展人所謂的精神超越身體而主觀改變身體的一個變動。這種統一,是藝術家們為了探索自身身體和精神之間關係的一種嘗試和探索。如果簡單將它概括為精神對於身體的反叛或者」跨越」,這其實是一非常草率的判斷。這種交互並不一定是單一的,也可以是二元或者多元的。雖然在這個層面上,身體的價值得到了彰顯,但沒有任何表現說明身體能夠開」先於歷史邏輯而被獨立觀察和建構」。其實我們可以看到,藝術家們的這種身體和精神的統一,必須依託歷史存在。離開了歷史,這些行為本身的意義也就消亡了。這一點作為人是至關重要的。

在現今西方歷史學的建立過程中,經歷了由強調神學和秩序理論到啓蒙運動之後更注重實證和科學研究的過程。現今西方歷史哲學概念普遍認為對於歷史的態度,應該是將人類回歸到當時的社會進行判斷。Giambattista Vico在《新科學》中表述到:唯有自身的創造才有可能真正瞭解。縱使自然界是上帝的創造,也因此只有上帝才真正瞭解自然界,但「民族和世界」作為歷史的主體卻是人類的創造,也因此是人類能夠「期許去瞭解」的事物。他特別強調了歷史學家應該更富想象力的「回到過去」,來重新「改造」這些他們認知的期許和態度,而不是一味的強加自己所處時代的不合理甚至是錯誤的解讀。

《應激之機》策展人對於身體和精神關係的理解,延伸到對歷史的理解,反而是和這種史觀的發展相悖的:「中式身體觀始終尋求對技術物自體的超克,試圖跨越性地剪除技術理性對身體的控制論化治理」。且不論這段話本身的表述是否真的能夠闡明中式身體論的成立以及其中蘊含的其與人精神層面的關係,簡單的理解似乎就是所謂「中式身體觀」以及其所代表的歷史觀點不追求線性的發展觀以及因果觀,因此從某種層面上來說跳脫了身體對精神的束縛。一方面,策展人認為身體和精神的二分並不是歷史的真實樣貌,尤其不是中國歷史的真實樣貌:認為」中式身體觀始終尋求「對於技術的超越,同時又拒絕」努力道德的從屬命運「以及」揀選少數人成為歷史的主人「。若要尋找範例,或許蘇軾的「日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人」和陶淵明的「採菊東籬下,悠然見南山」是最佳的寫照。但這種士大夫的犬儒主義的安於現狀,當出現在當代藝術策展的手冊上時,或許正是反映了中國藝術圈的另一種程度上的悲哀。所謂「以不變應萬變」和「萬變不離其宗」,無外乎都有一種苦中作樂的嫌疑。這也可以說成中國古代文人對於自己在政治仕途或者政治權利的被剝奪的最後的慰藉。

但是這種悲觀主義色彩中,觀眾若有耐心,則會發現策展人也試圖通過已經非常狹窄的創作空間,傳達出對於歷史發展歷程的期望。《一九八四》,《一年行為表演》以及《豆腐,功夫》都有著類似的語境:開放的環境帶來的變化和機遇,讓人們有了可以選擇不開放的可能性,最後卻被這種可能性反噬。雖然諷刺,但是在現實生活中不乏這樣的例子,比如1991年前蘇聯解體後,俄羅斯民主選舉了普京成為總統,然而卻幾乎成為了俄羅斯歷史上唯一的真正掌權人。

在當今的中國,任何中國受到殖民文化或者西方文化影響的討論似乎都是禁止的。策展人片面的強調身體和精神之間的互動,或者叫做「……逃逸出來,製造麻煩」並且打亂了「原有的線形時間」,但似乎從一開始就忽略了,或者主動的選擇否認這種「牢籠」或者麻煩抑或是「歷史力量」的客觀存在性,甚至認為身體的「應激的回應」不但「從屬於歷史,而且可以先於歷史邏輯而被獨立觀察和建構」。

這種逃避式的形而上的討論,非常真實地反映了中國文化藝術界如今悲慘且無力的現狀:片面的降低外部力量的影響或者其重要性,或者主觀放大精神的能動性,認為精神力量的「應激的回應」可以在擺脫「啓蒙的意義」下「撬動個體,型塑認知」。

也因此,整個展覽的線條從「人體科學熱潮為起點」,討論「在當代條件下如何找回身體性」,並「重新開啓歷史動力的可能」,與其說是對於身體應激性的逃脫,倒不如說其實可以被視為中國人犬儒地對當前政治意識形態的被動的反抗和反思。這恰恰應證了外在力量對於推動歷史進程的必要性和不可或缺性。這一點,無論是東方或者是西方,都無可避免。當然了,這一切並不能否認《應激之機》在當下中國文化語境中仍然是一個出色的展覽的事實,雖然這種出色被壓迫到些許的勉強,但牆縫中總是有一些野草正在發芽。

Leave a Reply