知道inside-out美術館也是一個巧合。和朋友去了一個西城區衚衕里的咖啡館,叫做post-post,看到了一本關於討論所謂「亞洲性」的小冊子: Asianality。近年來中國的出版行業如此蕭條,能夠有藝術機構願意做這檔子費力不討好的事情,我的好奇心頓時被勾了起來。再加上整個亞洲對於自己的現代性和當代性,所謂"modernity "和 “comtemporaneity”更多的都是從傳統西方的角度進行探討。我時時刻刻地感覺到作為一個藝術從業者,一個亞洲人所面臨的身份認知的危機。

遂決定成行。

展的名字叫希望的原理( The principle of Hope):

展覽的開始讓人擔憂,甚至連一個基本的策展人的引言也沒有一一我開始向朋友抱怨說這個展覽的策展人並不負責。事實證明我有一些先入為主,但是仍然不改變我對於展覽引言這一基本元素的缺失的不滿。取而代之的,是價值20元人民幣的導覽手冊:當然,手冊上的策展人導覽引起了我的注意(廉價如我並沒有真的買這本要價不菲的冊子,而只是拿起來翻了翻然後在網站上找到了引言):策展人強調說,這個展覽是關於未來的展望一一曾幾何時,「未來」因過於明確而疏於討論。然而,事情很快發生了變化。社會革命的受挫,烏托邦的失信於人,現代技術的強勢介入,令一切堅固的都煙消雲散的資本力量的持續高調,都是造成這一變化的原因。現實的催逼並未改變,甚至於變本加厲。理想的未來,卻在此過程中,變得面目不清。更為吊詭的是,事關未來的爭議,並未由此發生。充斥於周遭的「未來」,不過是「一團應付現實、甘於苟且的算計」,而非為創造一個真正有所不同的新世界所啓動的思想與實踐。在當今中國的文化政治語境下,這樣的表述極容易被人揣測為別有用心。但或許現在中國的文藝圈正好需要的是這種「別有用心」。中國當代藝術機構對於當代性的討論可謂淺嘗輒止,又或者說其實根本沒有。在「淘金熱」的趨勢下,很多藝術機構都陷入了一種對於資本的無盡的追求。誠然,資本在如今的社會中,起著幾乎百分之百的作用。但是藝術畢竟是藝術,它與生俱來有著和生活化相悖的特性(當然這不代表藝術能夠脫離生活而存在),如果任由資本決定藝術的存在性,那麼當今我們所看到的偉大的作品,都恐怕沒有辦法存在。可是資本的前瞻性畢竟是有限的,它在任何事物的發展階段中起到的更多的都是推動或者促成的作用。本質上來說我們還是需要事物本身的追求的。中國近來倔起的私人美術館,新展和所謂「大」展不少,但是無非都是單純的展示所謂的「美」,又或者只是單純的創造另一個「網紅」打卡聖地,賺一次門票錢。總之,很多所謂「企業家」似乎都認為美術館是一個變得「高大上」的捷徑,而並沒有真正意義上抱著尊重和瞭解世術和宣傳藝術的態度。又或者就是一個洗錢的途徑吧。

我一直抱持著一種態度:當代藝術需要傳達的不僅僅是對於藝術品本身的欣賞。從某種程度上說,當代藝術中對於「美」的追求其實是次要的。我認為更多的,是藝術家本身對於社會狀態和自身追求的情態的探討:甚至更多的是對於未來美好的又或者不美好的期許以及批判。從這個角度上看,我的理解其實和 Inside-Out美術館的這個展覽是不謀而合的。批評與自我批評,這在我看來其實是當代藝術的天職,甚至是最重要的職責之一。在這一點上,策展人盧迎華是非常負責任甚至可以說是非常有抱負的。她說:「希望的原理」這個展覽帶著自我反思的視角,回應政治話語、科技意識形態、資本力量和陳腐的現實對未來想象的劫持和對理想主義的囚禁。「希望的原理」著力於拓展希望的重重光譜,喚起人直面現實的勇氣,確立起堅持不懈地學習希望的自覺。我們應該更自由地想象未來生活世界的形式和內容的能動性,展示人在其中的位置,更積極地展望變革。

展覽看似簡單,但卻是從四個方向同時展開的:四組策展人分別從被邊緣化的未來圖景(印帥)、「未來」概念與人的能動性(黃文瓏,朱思宇)、面向數據治理的生存戰略(張理耕)和科技與人類情感(梁醜娃,周博雅)這四個角度展開討論。通過這個展覽,我們希望培養自己與同仁們一種直面人生與世界的勇氣,有所擔當,追求對生命意義更內在和更根本的答案。唯有如此,我們才能保持人的精神的獨立,拓展人的存在的豐富可能,不被特定的現實隨意操弄,在看似的絕境中練習希望,在孜孜不倦中開闢另一個世界。

展覽的重點,首先是對於未來和希望這兩者的定義。展覽無論是策展人對於自我視角的反思,還是對於未來的希冀,都已經明確的闡述了所謂「未來」還不過是所謂的幻影而已。現在的立足點往往決定了未來真正的可能性。幾位策展人的態度都是非常的明確的:從「白日夢」到「逝者不可追,來者不可知」。這種無奈的氣氛,以及無處不在的避世性,都是當下政治經濟大環境的直接寫照。這種所謂的「大環境」,雖然從來沒有真正意義上的好過,但是近來在中國的各大媒體平台也好,抑或是社交平台上,都能明確感覺到理想主義的低迷。對於未來的期許,除了顯得彌足珍貴之外,更加突顯了現今社會的不確定性。當我們談論的未來僅僅局限於「時間範酬」的時候,無疑就已經將未來二字的本質和它所被賦予的內核給剝離了。

曾經對於「未來」的期許,我們更多的著眼於和「當下」的比較。所以我們更多的是看到「在未來」的人和事,對它們的變化或者沒有變化進行預測或者展望。然後我們反思,以這種「未來」為立足點,看「當下」的不足(這種時間的多變其實是人類非常獨特的特性);同時「當下」又是「過去」的「未來」。所以我們人類其實是在這樣的一種循環中,不斷的探索對於自身和非自身的感悟的。然而在我們真正的當下的今天,「未來」卻變成了一種烏托邦。即使是放出了各種惡魔的潘多拉,也留給了人間希望。這不得不令人扼腕。

整個展覽的入口是陳涓隱的紙本水墨《停工假日》和鐘鳴的木刻版畫《春?》:

停公假日

1954

紙本水墨,66 x 32 cm

由私人藏家惠允

Chen Juanyin

Public Holiday

1954

Ink on paper, 66 x 32 cm

Courtesy of private collector

停工假日晴光好

城外青山約伴游

拾級登風凌絕頂

天寬地闊小蘇州

鐘鳴

春?

1970年代末

木刻版畫,70 x 53釐米

由私人藏家惠允

Zhong Ming

Spring?

Late 1970s

Woodcut print, 70 x 53 cm

Courtesy of private collector

乍一看,《停工假日》氣氛輕鬆,《春?》也只是一個少女的恬靜的小像。這似乎沒有策展人們在導覽手冊上渲染的悲觀主義色彩。前者藍色和黃色濃郁且飽滿,搭配七絕題詩,反而是顯得幾許大氣磅礡之意。唯一透露出些許落寞感的,是畫面上不明確的風景:風景幾乎可以說是不存在的,怕僅是遠遠的一些灰色所勾勒的虎丘塔了——作為中國近代的漫畫家,陳涓隱在人物刻畫上幾乎是白描加以填色,可以說是非常現代了。但是對於遠處風景的摹繪卻是尊崇了中國山水的寫意手法,「草草」帶過。於此,中國山水的禪意在藝術家們對於遠處也就是「未來」的期許中就透露了出來;《春?》看似安靜,但其木刻版畫的特質,卻給整個畫面增添了相當的神秘感。當然,這更多歸功於畫面本身猶抱琵琶半遮面的意象了:小像面對畫外,直視看畫的人。這打破第三維的方式,和電影電視中直面鏡頭的操作方式如出一轍。觀眾對於作品而言是「它」,而且是一個必然的「它」。這種所謂的「它」就自然而然的變成了作品的「未來」,更是一個可以期許的「未來」,雖然這種「未來」不一定是好的。再加上作品的題目不單純的是「春」,而是對於「春」的疑問,倒彷彿是暗地裡貼合了對於所謂「未來」的不確定性了。

入口處的兩幅作品,低調的引導了整個展覽。它們沒有刻意強調「未來」對於希望是一個什麼概念,埋下伏筆,讓人們對於當下的處境首先做出審視。然後再轉而對將來進行描繪。這不但符合事物的發展規律,也符合人類對於自身的判斷。

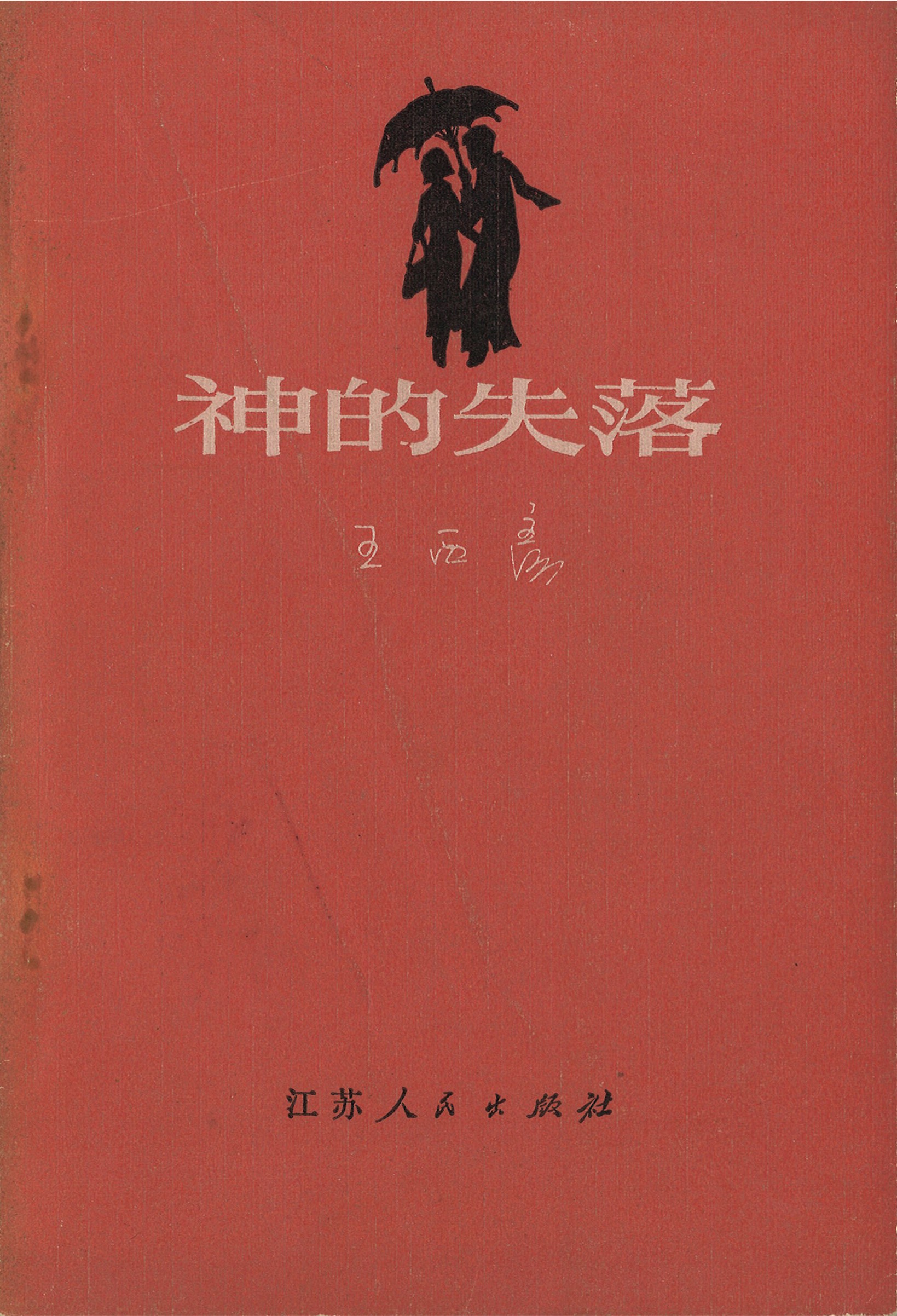

整個展覽中,最為令人印象深刻的其實是袁廣鳴的《棲居如詩》和王西彥的《神的失落》與四篇《自序》。其中王西彥的《神的失落》是其早年出版的作品,展出方式是節選了作品幾次出版的序,正好是現下最為「流行」的文獻展。以往我們說到藝術展,我們總是想到畫展,卻會忽略掉展覽籌備的過程以及這中間做研究的具體。所謂藝術理論研究的細節就體現在這些地方。近來大家都開始關注藝術展和藝術品背後的故事,因此文獻展逐漸進入到了大家的視線。

棲居如詩

2012

錄像,5′

由藝術家及TKG+惠允

Goang-Ming Yuan

Dwelling

2012

Video, 5′

Courtesy of the artist and TKG+

王西彥的作品中所表現出來的,不僅僅是作者本身對於自己作品的反思,更是作者對於再版當下的社會環境的一種剖析。他寫到「最初我很吃驚於自己寫作時的熱情」,說他當時在第一版的後記中希望自己要寫一個故事來反映大時代並對其發難,「可是,在今天看起來,我的抗議有多麼溫和!為什麼我只說‘我們有憎恨的需要,也有申訴的權利’呢,我們生活著的,豈不分明是一個充滿希望的戰鬥的時代嗎?」。他對於他所處的現狀的未來的期待,無疑是非常理想化和充滿自信的,選擇用所謂「人民的立場」,來表達作為藝術工作者在創作立意上的前提,無疑並不是不合時宜的(時下為中華人民共和國甫成立)。

王西彥對於自己的作品的剖析(此處為出版物再版的自序),可以明顯的感覺到藝術家本人對於自身和社會認知的變化,這種變化不一定和時下的所謂「未來」相符,但卻可能是產生希望的主體在其認知範疇內的對於「未來」唯一的解讀。這恐怕就是我們經常所謂的「沒選擇」了。但無論如何,正是由於他對於自身的深刻剖析,我們才能夠從如此不同的角度瞭解藝術家創作的更深層次的動機以及創作的過程,甚至如他自己所說的創作的時代背景。

《神的失落》與四篇《自序》

1983

書,文本

由王曉明惠允

Wang Xiyan

God’s Loss and 4 Author’s Prefaces

1983

Book, texts

Courtesy of Wang Xiaoming

相比《神的失落》委婉但深刻的表達方式,《棲居如詩》則就顯得直白許多了。一個看似平靜的小房間,瞬間爆破,此時無論是從參觀者的視覺還是聽覺上,都受到了一個強烈的震撼,然後我們才意識到原來這是一個水中的房屋模型,隨之而來的是整個畫面的倒轉——一切又回到開始,如初。 這究竟是對於一個烏托邦的解構和摧毀,還是對於一個烏托邦的建立呢?這種所謂的災難,形式上看似單純直接又粗暴,但我們無法單純的將其解讀為「暴力」,因為最後的結點又變成了另一個起點,這難道不能解讀為涅槃嗎?當然,這或許也意味著,我們的現實和我們的「希望」之間的差距是非常大的,甚至是不可企及的。這或許很喪氣,但確實是現狀給我們的警示。

在黃文隴和朱思宇兩位策展人的分析中,我們看到她們用西西弗斯的遭遇來類比人類面對希望和現狀之間的巨大落差。但是人類或許就是如此理想化的生物,即使大石沒到山頂必然滾下,我們仍然推著大石前進——可以說是愚蠢,也可以說是不屈不撓吧。

這種精神在Xper.Xr的作品《雜音》和《妖嬈的音樂》中體現的非常明確。《雜音》是1992年一本香港的獨立雜誌。雜誌的創立人抱著對於當時香港文化藝術現狀的失落和希冀,決定要「做點好事」。作者深刻的反思到:「為何香港的藝術文化停滯不前?從前在香港推動藝術的人現今都已對這地方能夠完全感到絕望,難道香港人真的無藥可救,只會沈醉於現實的社會裡去追逐名利和金錢?我不甘心,不甘心其他亞洲國家的人能保如此開放的態度去接受新穎的文化和藝術。」,並於最後感嘆道「自由是你們的,亦應還你們自由。」。通篇的悲憤但又充滿了動力。

妖嬈的音樂

CD

1992

尺寸可變

雜音

雜誌

1992

16.4 x 27.2釐米

由藝術家及空畫廊惠允

Xper.Xr

Voluptuous Musick

CD

1992

dimension variable

Cacophone

Zine

1992

16.4 x 27.2cm

Courtesy of the artist and Empty Gallery

所以不論是所謂未來的數據化也好,人類和科技的交互也好,又或者是對於希望和未來的概念化,究其根本,都是人類自己對於人類社會的去向的本質上的反思。這種反思是政治化的,也是去政治化的。因為生活本非常真實,它無關所謂意識形態,著眼點僅僅是柴米油鹽。但我們不能否認的是,這些生活的細節卻時時刻刻左右著我們的意識形態。我想《希望的原理》能夠帶給觀眾的正是對於這種關係的思考,也「希望」能夠以此影響觀眾們對於現狀的反思吧。

王西彥在自己《神的失落》初版後記中寫道:

「人類總是為希望而生活著。沒有希望,人生將是一片黑暗,一個無窮的長夜。但希望並非虛幻,它是一枚美麗的禁果,要得到它應不吝惜你的代價。世上絕沒有無給予的獲取,因為獲取便是給予的結果。為了求得幸福,便不得不和幸福暫時分手。我們都曾經這樣做了,也還在這樣做著。愛和憎,歡笑和流淚,贊美和咒詛,一切都為了那誘惑我們的將來。」

Leave a Reply